Klinikverbund ≠ Klinikverbund – Vernetzung braucht Struktur und Verbindung!

Verbundstrukturen in der Kliniklandschaft nehmen zu – aber sie unterscheiden sich deutlich:

🔹 Überregionale Gruppen oder Klinikkonzerne entstehen häufig durch Zukäufe einzelner Einrichtungen. Sie bündeln Verwaltung, Einkauf oder IT – bleiben jedoch im klinischen Alltagsgeschäft oft sehr stark fragmentiert. Man tauscht sich zwar in Fachgruppen oder Medical Boards aus, doch eine gemeinsame Versorgung von Patient*innen, die Nutzung von Infrastruktur oder Verbund-Weiterbildungen für Ärzt*innen sind kaum möglich.

🔹 Regionale Klinikverbünde hingegen ermöglichen eine echte Verzahnung: medizinisch, logistisch und kulturell. Sie schaffen abgestimmte Prozesse, klare Zuweisungspfade und nicht zuletzt unternehmensinterne Karrierewege – und das ohne Umzug. Wie groß man hier „Region“ fasst, ist eher unerheblich. Meist umfasst sie nur wenige Landkreise, vor allem bei kommunalen Trägern. Konfessionelle Betreiber sind oft noch großräumiger aufgestellt und decken teils ganze Bundesländer und sogar noch größere Regionen ab, ohne sich gleich als fragmentierte bundesweite Anbieter aufzustellen. Anders als große Klinikkonzerne sind sie oftmals das Ergebnis von Fusionen mehrerer zuvor kleinerer Verbünde.

▶️ Das zeigt bereits: Die Herkunft und Ausgangslage ist in den wirklichen Klinikkonzernen und den sich eher als Klinikverbund oder regionale Klinikgruppe bezeichnenden Gesellschaften sehr unterschiedlich. Trotz teils ähnlicher Gesamtgröße (Betten, Mitarbeitende, Fälle) findet sich eine völlig andere DNA in den Unternehmen und an ihren Standorten.

Synergien brauchen Struktur – nicht nur Größe

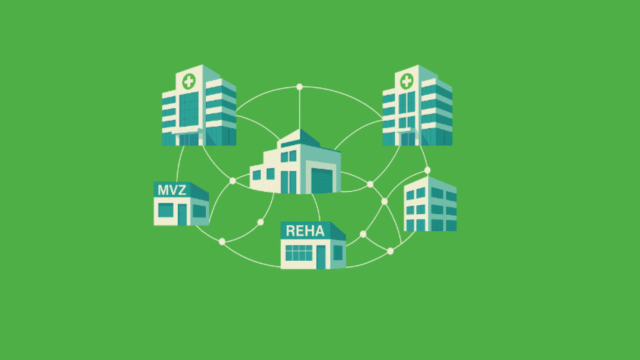

Ob Holding, Kooperation oder gemeinsames Zentralkrankenhaus – entscheidend ist die 𝗶𝗻𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗦𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿: Ein starkes Zentrum mit spezialisierten „Satelliten“ bringt aus unserer Sicht die größten Synergien – fachlich, wirtschaftlich und kulturell. Das gelingt regional aufgestellt einfacher, aber auch die großen Klinikkonzerne versuchen, sich diesem Modell durch regionale Clusterbildung anzunähern. Helios und Sana sind bereits sehr stark auf diesem Pfad unterwegs; je nach regionaler Aufstellung funktioniert dies mal mehr und mal weniger gut. Wenn der Maximalversorger als Nukleus fehlt oder die Region stark zergliedert ist, wird es mit den Cluster-Synergien schwierig.

Kooperation statt Konkurrenz: Kliniklandschaft im Wandel

Aber auch abseits von Fusionen zeigt sich: Neue Wege und enge Kooperationen gewinnen an Bedeutung:

📍 Beispiele wie die geplante Holding von Klinikum Darmstadt & AGAPLESION Elisabethenstift oder die strategische Allianz von Charité & Jüdischem Krankenhaus Berlin zeigen: Zusammenarbeit ist längst Realität – oft unterstützt durch Politik und Kostenträger. Die Kooperationsnotwendigkeit im Zuge der Leistungsgruppen-Entwicklung wird diesen Trend weiter verstärken. Selbst große „Tanker“ wie die Universitätsklinika Heidelberg & Mannheim gehen künftig mit einer übergeordneten Holding operativ und strategisch einen gemeinsamen Weg. Solche Beispiele werden zukunftsweisend wirken und die bislang zergliederte Kliniklandschaft nachhaltig konsolidieren.

Mehr als Krankenhaus: Warum Träger heute sektorübergreifend denken müssen

Nicht zuletzt verschwimmen auch die Grenzen zwischen den Sektoren zunehmend, was sich schon jetzt in Klinikverbünden im ambulanten Bereich bemerkbar macht. Kaum ein Krankenhaus kommt heute noch ohne eigenes MVZ aus.

➕ Sektorengrenzen verschwimmen:

🔹 MVZs, Reha-Töchter, ambulante Netze – ein zukunftsfähiger Träger agiert sektorübergreifend und digital, eingebettet in regionale Versorgungslandschaften. Das gelingt vor allem bei regional starken Verbünden oder in starken regionalen Clustern bundesweiter Träger.

🔹 Im Rahmen der steigenden Ambulantisierung werden klinikeigene oder in Kooperationsmodellen betriebene ambulante OP-Zentren zunehmen. Auch Reha, Kurz- und Langzeitpflege, Homecare-Versorgung und vieles mehr lassen sich in einer Unternehmensgruppe sinnvoll bündeln.

🔹 Abgestimmt auf die regionalen Bedürfnisse und mit großem Vertrauen der verschiedenen Beteiligten zueinander ist die Erfolgsaussicht am größten.

🔹 So können Prozesse in den verschiedenen Sektoren optimaler aufeinander abgestimmt werden; das erweiterte Leistungsportfolio erhöht die wirtschaftliche Stabilität und reduziert wirtschaftliche Risiken.

Mein Fazit

✅ Warum vernetzte Klinikverbünde Zukunft haben:

- Regionalisierung statt Konkurrenzdenken: Häuser kooperieren für bessere Versorgung

- Spezialisierung: Zentren bündeln Know-how und stärken Qualität

- Ambulantisierung sowie Integration von Pflege und Reha: entlasten die stationäre Akutversorgung

- Karrierepfade: innerhalb des Verbunds – ohne Standortwechsel

- Work-Life-Balance: durch Teamstärke, geteilte Verantwortung und klare Strukturen

🧭 𝗞𝗹𝗶𝗻𝗶𝗸𝘃𝗲𝗿𝗯𝘂𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗴𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗩𝗲𝗿𝗯𝘂𝗻𝗱. 𝗨𝗻𝗱 𝗩𝗲𝗿𝗯𝘂𝗻𝗱 𝗶𝘀𝘁 𝗻𝗶𝗰𝗵𝘁 𝗴𝗹𝗲𝗶𝗰𝗵 𝗩𝗲𝗿𝗻𝗲𝘁𝘇𝘂𝗻𝗴. Wer Versorgung ernst nimmt, baut tragfähige Strukturen – regional, medizinisch verzahnt, sektorübergreifend. 𝗞𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀𝘁 𝗸𝗲𝗶𝗻 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱 – 𝘀𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻 eine Notwendigkeit.